Kindleペーパーバック出版第2弾となる『人間学厳選録|人の道』が、本日、Amazonにて正式公開・販売開始となった。先に登録した『西田親生流Branding 洋菓子匠 維新之蔵|禁断の十字パイ』よりも、本書のほうが審査は早かった。

現在、カテゴリー「生涯教育」で70位前後につけている。しかし、日を追うごとに順位は変動するだろう。過度な期待は抱いていない。

今の時代、紙書籍を含め、たとえ著名人であってもベストセラーとなる確率は極めて低い。ましてや無名のエッセイストの一冊など、市場の波間に埋もれる可能性のほうが高い。それは承知の上である。

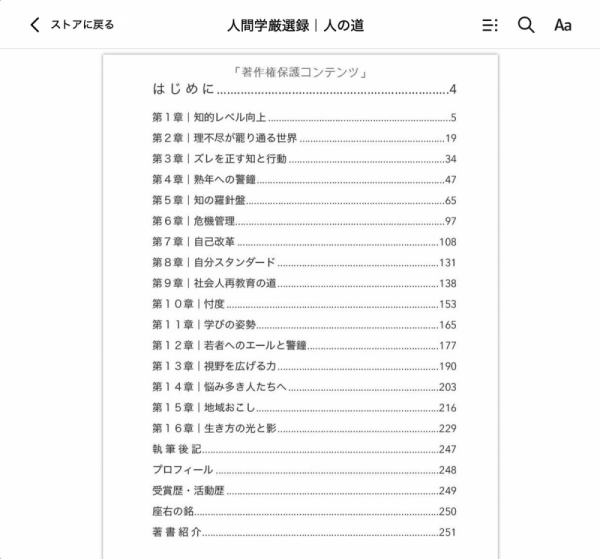

それでも本書は、A5判・250ページ超。単なる寄せ集めではなく、「知的レベル向上」を軸に再構成した一冊である。欲を言えば、図解や写真もさらに盛り込みたかったが、まずは文章そのものの骨格を示すことを優先した。

Kindle電子書籍を昨年より38巻刊行し、その延長線上に今回のペーパーバックがある。日々書き続けることができたのは、多くの方々の理解と支えがあってこそだ。心より感謝申し上げたい。

拙作ではあるが、今後ともご高覧いただければ幸いである。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments