本日、Kindleペーパーバック版第5弾として『湯の街 山鹿そぞろ歩き』の出版登録が完了した。

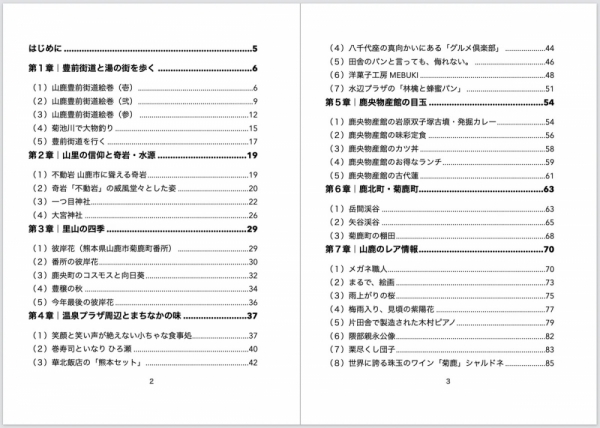

A5判・112ページ程度の軽装本である。今回は写真を多用しているため、熊本県北部に位置する山鹿市の魅力を存分に伝えたいところだが、カラー印刷ができない点はやや残念である。

それでも、人口約5万人の小さな基礎自治体ながら、自然に恵まれ、食材も多種多様に揃う豊かな地域である。もちろん、水が清らかで潤沢なため、上質な米どころとしても名高い。

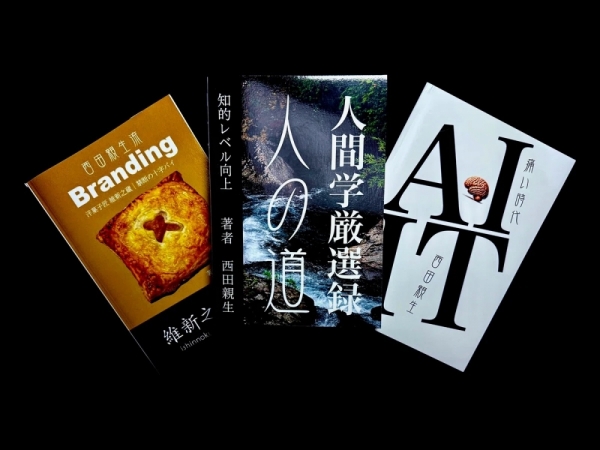

本日深夜にはKindleのレビューも完了する見込みで、まもなく購入可能になるだろう。さらに、先日販売を開始した『人間学厳選録|人の道』『痛い時代|ITAI深掘り』『西田親生流 Branding 洋菓子匠 維新之蔵|禁断の十字パイ』の3巻も手元に届き、実にご機嫌な一日となった。

▼人間学厳選録|人の道

https://amzn.to/4c7F9GN

▼痛い時代|ITAI深掘り

https://amzn.to/4s7lmvN

▼西田親生流ブランディング|禁断の十字パイ

https://amzn.to/3Oxc4ea

▼脇宮盛久の世界|和の匠

https://amzn.to/4c7jvT4

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments