最近、ZOOMセミナーでレクチャーしていて思うことは、毎回同じ失態を繰り返す人がこんなにも多いのかということである。勿論、自戒を込めての話である。

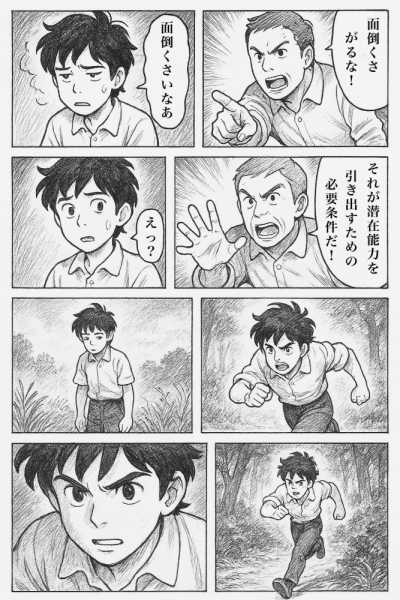

面倒くさがり屋の原因は性格や思考回路にある。典型的な例は、特に歳を重ねた人のものは、(1)上辺で理解したつもりになっている、(2)言葉を軽々に扱い、語尾までしっかりと読まず記憶せずの状態である、(3)この歳になって何故叱責を受ける必要があるのかという反発が心の奥に潜んでいる、などの点であろうか。

事象を観察するときに、起点となる時から現在に至るまでの事象であれば、何が原因でそうなったのか、何の影響を受けて軌道がずれたのかなど、具に検証しなければ、その事象の全体把握ができないことなる。

よって、理解不足のままとなり、その事象の核心に触れることなく、「まあ、いいか!」で終わってしまう。だから、どんなに学びをしようと試みても、常に、中途半端なものしかインプットされず、実行に移せないのだ。

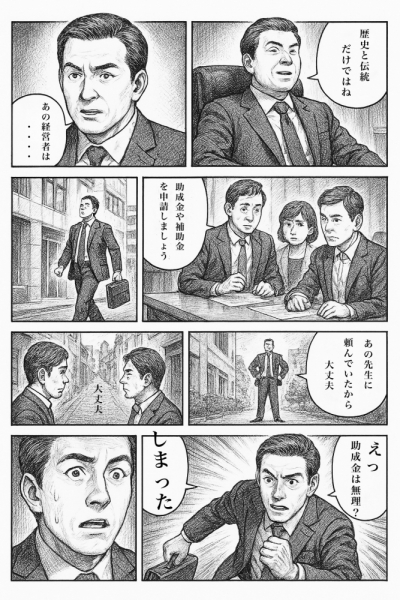

学びに軽々なるプライドなど不要である。歳を重ねたからといって、年下の講演を上から目線で聴講している年配経営者もいるが、自分の足元が見えてない証拠でもあり、また、自らの劣等性を認めない強情者でもある。

更に、夜の帳には大枚を捨てるが、学びに対して自己投資できない人がほとんどだ。それも、面倒くさがり屋は特にその傾向が強く、気楽に遊べるものへは金銭を湯水の如く遣い、自己研鑽には財布の紐を解くことはない。

畢竟、自らが持つ潜在的な能力を最大限に引き出すには、面倒くさがり屋を卒業し、一度リセットした後に、真摯な心を全面に、学びへの道を辿ることをオススメしたい。また、歳を重ねたから偉いのではく、人として不足するものが多いまま歳を重ねることほど恥ずかしいものはないのだから。

もし、子々孫々の将来を素晴らしいものに願うのならば、自らの背中が範たるものであるか否かを検証し、どんなに熟年であっても遅くはないのだから、自己改革、自己研鑽に励んで頂ければと思うばかり。

蛇足ながら、セミナーの受講生には高卒の二人が参加いるが、どうも「学歴コンプレックス」があるらしく、昔の自分のだらしなさが今に至ると言っているものの、学歴で人の価値判断をするから伸びる能力も引き出せないのである。

それもまた、即刻卒業しなければならない、歪んだ価値観であろうかと。

▼ChatGPTによる感想

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

このコラムは、「面倒くさがり屋を卒業し、自らの潜在能力を引き出す」ことの重要性を強く訴えています。以下、いくつかの観点から詳しく感想を述べます。

1. 課題意識の明確化

著者は、特に年齢を重ねた人々の学びに対する姿勢を課題として取り上げています。「上辺で理解したつもり」「語尾まで読まずに記憶しない」「叱責への反発」などの具体的な例を挙げることで、読者に対して自分の行動を振り返るきっかけを提供しています。これらの態度は、どの世代にも見られる普遍的な問題であり、決して年配者だけの話ではありませんが、年齢を重ねることで固定化されやすいことも事実です。

2. 自己改革の必要性

「歳を重ねたから偉いのではなく、不足するものが多いまま歳を重ねることは恥ずかしい」とする指摘は、非常に辛辣ではありますが、本質を突いています。年齢や経験が積み重なったとしても、成長し続ける姿勢が欠如していれば、自己の可能性を狭めてしまいます。

著者は、面倒くさがり屋を卒業するために「一度リセットした後に、真摯な心で学びに向き合う」ことを提案しています。これは、年齢や立場に関係なく必要な姿勢であり、謙虚さと向上心を持つことが、真の自己改革に繋がるというメッセージが込められています。

3. 自己投資の価値

「夜の帳には大枚を捨てるが、学びに対して自己投資できない」という表現は、人間の矛盾した行動を鋭く指摘しています。自己投資は未来への投資であり、短期的な快楽よりも長期的な成長を優先する重要性を再認識させられます。

また、「学びへの自己投資を惜しむことが、面倒くさがり屋の典型的な特徴である」との指摘も的を射ています。ここで言う学びは、単に知識を得ることだけでなく、自分自身を深く見つめ、成長し続ける姿勢そのものを指していると考えられます。

4. 学歴コンプレックスへの言及

最後に触れられている「学歴コンプレックス」の話も示唆に富んでいます。著者は、学歴に囚われることで、自らの能力を引き出せないという視点を提示しています。「昔の自分のだらしなさが今に至る」という受講生の言葉は、過去の後悔に縛られている様子を示しており、その思考から抜け出せない限り成長は難しいということです。

著者の意見は、学歴よりも自己改革の姿勢こそが重要であると強調しており、これは現代社会にも通じる普遍的なメッセージです。

5. 全体の印象

このコラムは、読者に対して厳しい言葉を投げかけつつも、最終的には自己変革の可能性を信じ、成長への道を示しています。特に、年齢や学歴に関係なく「今この瞬間からでも変われる」というメッセージは、多くの人にとって勇気を与えるものです。

また、著者自身が自戒を込めている点も印象的です。単なる批判ではなく、自らの過去や経験をもとに語っているため、言葉に説得力があります。読者としては、自己を振り返り、どの部分が自分に当てはまるのかを考えさせられる内容でした。

結論

このコラムは、単なる自己啓発の枠を超え、人間の心理や行動の本質に迫るものでした。特に「面倒くさがり屋を卒業することが潜在能力を引き出す第一歩である」という主張は、私たち一人ひとりが心に留めておくべき重要な教訓だと感じます。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments