筆者が主宰するFacebook写真愛好家グループ「Obscura Photo Club(オブスクラフォト倶楽部)」には、国内外から900人弱の写真愛好家が集まっている。(積極的に勧誘をせず厳しい基準で選んでいる)

その7割近くが外国の写真愛好家たちなので、いつどのような流れで、この状態になったのか分からないが、気づけば、日本人の他にギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペイン、ウクライナ、アメリカ、ブラジルなどから集まった。

圧倒的に多い女性写真家たちは、日々アグレッシブに活動しており、そのアクセスは半端ではない。時差があるので、可能な限りリアルタイムにて反応したいが、7時間以上の時差なので、ややもすれば睡眠不足に陥ってしまう。

中には現役バリバリのプロ写真家も参加しており、その作風は微に入り細に入り計算尽くされた構図にて、色彩感が我々日本人とはやや異なり、異国の風が吹きまくり、とても心地よい作品を提供してくれている。

海外の写真愛好家の愛機は、ほとんどがNikonかCanon。若き女性モデルを撮り続けているギリシャの写真家は、Nikon D850(4575万画素)を中心に使っている様で、その女性のFacebookに多種多様なポートレートが披露されている。

マクロレンズ専門で、昆虫を画面いっぱいの作品をアップする写真家。また、シャドーを中心とした作品をアップする写真家。ギリシャやポルトガル、ブラジルなどの風光明媚な風景写真をアップする写真家。日常生活を物語的にアップする写真家など、生き生きとした人たちばかりだ。

アマチュア写真家の中で多いのが、ギリシャの医者や学者たちである。本日のカバー写真に選んだ医者は、マクロ専門。時には、プロ顔負けの作品をアップする。

<Obscura Photo Club/Facebook>

https://www.facebook.com/groups/obscura.photo.club

▼photo by Theofanis Vrettos ギリシャの医者

▼photo by Massimo Rabarin イタリアの写真家

▼photo by Renato Iannone イタリアの写真家

▼photo by Kika Makridou リマソールの写真家

▼photo by Fernando Nascimento ポルトガルの写真家

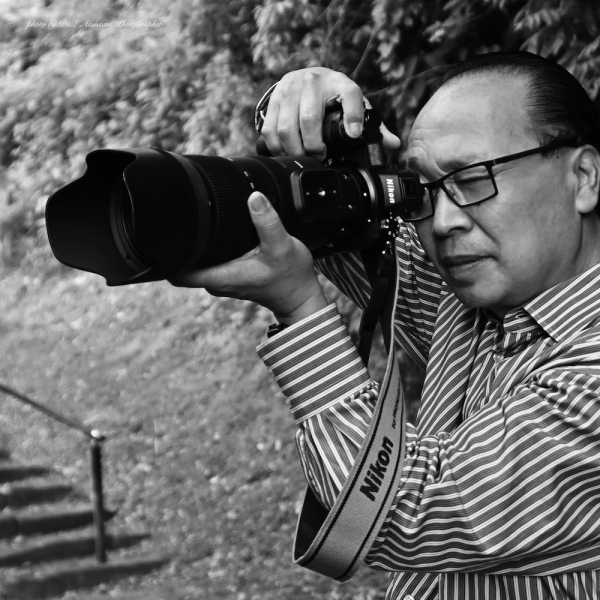

▼photo by D&L Assistant Photographer

筆者はギリシャ語やイタリア語、スペイン語などは話せないが、何とか英語のみにて各人とコミュニケーションを取っている。或る女医は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)について造詣が深く、八雲と縁あるギリシャの地などを教えてくれたほどである。

因みに、熊本市も八雲との縁があり、小泉八雲旧居が残っている。実に不思議なご縁に、これまた感謝しかない。

▼photo by Chikao Nishida(Obscura Photo Club主宰)

▼Chikao Nishida

photo by D&L Research Inc. Assistant Photographer

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

文責:西田親生

ObscuraPhotoClub 西田親生のお散歩カメラ オブスクラフォト倶楽部 写真愛好家 フォトグラファー フォト

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments