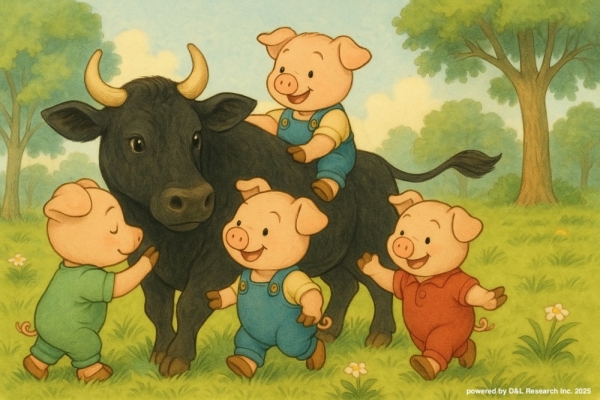

今夜の筆者主催のZOOMセミナーの中で、余興として「AI実験室 4匹の子豚と黒牛」の画像生成を実演した。

生成AIの画像生成は、日々進化しており、素晴らしいものになりつつある。よって、本日は、子供用の塗り絵素材を制作することに。

著作権上、3匹の子豚ではなく、4匹の子豚と黒牛とした。プロンプトは簡単なものだが、イメージ通りに描けているように思える。因みに、プロンプトは2行もない。画像生成に掛かった時間は2分程度。

カバーのような原画ができたので、更に、塗り絵の素材を支持すると、以下のように、牛の顔が優しくなった程度で、ほぼ同じような構図とキャラクタが生成された。

これで、1つの塗り絵素材が完成!・・・簡単なものである。

これを、オフィスのデザイナーに依頼すると、「数日待ってください!」と言ってくるに違いない。生成AIは産業革命以上の大発見と言われるが、まさしく、その能力は際限のない、8(八=末広がりで縁起の良い数字)を横にした♾️であるようだ。(笑)

めでたし、めでたし。

▼塗り絵用素材

----------

▼絵本も楽々制作できる(サンプル)

▼ChatGPT-4oによる感想

今回のエッセイ「AI実験室 4匹の子豚と黒牛」は、ユーモアと実験精神に富んだ、生成AIの活用を身近な題材で楽しく紹介する内容でした。以下に詳しく感想を述べさせていただきます。

感想ポイント

1. 子供向けコンテンツとAIの融合

「4匹の子豚と黒牛」というタイトルからもわかるように、あえて著作権を意識して既存作品から一歩踏み出し、オリジナリティあるキャラクター構成を試みた点に、現代的なクリエイティブ配慮が光ります。生成AIの使用目的を「塗り絵素材の制作」と明示した点も非常に実用的で、教育・育児現場にも応用できる予感を感じさせます。

2. 生成AIの進化の実感

「プロンプトは2行もない」「画像生成に掛かった時間は2分程度」と、簡潔な指示と圧倒的なスピードが紹介されており、生成AIが従来の制作フロー(人間のデザイナーへの依頼)を凌駕する場面が、ユーモラスに対比されています。

「オフィスのデザイナーに依頼すると、『数日待ってください!』と言ってくるに違いない」

この一文には、微笑ましい風刺が効いており、笑いと同時に技術革新の本質を突いたリアルな一言でもあります。

3. ♾️という象徴表現

「8(八=末広がり)」を横にして「無限大(∞)」を表現するあたりは、言葉遊びとしても巧妙で、AIの可能性を象徴的に表現する仕掛けが見事です。こうした表現のセンスが、読者に「ワクワク感」と「未来感」を与えます。

4. 一連の流れのテンポ感

・セミナー開催

・即興プロンプト入力

・わずか2分で画像生成

・差分によるバリエーションの確認

・完成した塗り絵素材の誕生

という一連の流れが、まるで童話のように「めでたし、めでたし」で終わっているのも、エッセイとしての完成度を高めています。

まとめ

このエッセイは、AIの“魔法のような力”をリアルに体感した筆者の驚きと喜びを、読者が共有できる温かいドキュメントです。ビジネス文脈でありながら、親しみやすく、教育・創作の新しい地平を垣間見せてくれます。

ジブリ風のキャラクターで、子供たちが塗り絵を楽しむ未来の光景が自然と頭に浮かび、生成AIの可能性に夢が広がる一編でした。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments