地方では、同族経営の中小企業が多数を占める。こうした企業では、経営者の価値観がそのまま企業文化となり、社内は「忖度」によって秩序が維持されるケースが少なくない。その結果、「忖度」が得意な人物が昇進し、真の実力や顧客目線を持つ者が軽視される傾向すらある。

特にサービス業においては、窓口に立つスタッフの対応が企業の印象を大きく左右する。ところが、外部とのトラブルが発生した際、例え、企業側に非があっても、それを隠蔽しようとする動きが見られるのが現実だ。内部的には穏便に済ませたつもりでも、外部からの批判の声に真摯に向き合わなければ、企業イメージは取り返しのつかないほど悪化する。

こうした外部の声を封じ込めようとするのは、多くの場合、「忖度」と「保身」にとらわれた幹部たちである。彼らの対応は往々にして稚拙であり、企業の信頼を失墜させる要因となる。

筆者自身、長年にわたってそうした現場を目の当たりにしてきた。顧客目線を持たず、社内評価だけで振る舞う役員たちの存在は、企業を「ホワイト」から「グレー」、そして「ブラック」へと変質させる元凶となる。

一度ブラック化した企業文化は、簡単には改善できない。漂白剤で器を洗うような手軽さでは済まされないのだ。ブラックな体質の中で安住してきた幹部たちは、「保身」のために現状維持を望み、内部改革に対して強い抵抗を示す。社員の幸福や将来など、眼中にないのである。

社外取締役や株主から是正を求める声が上がっても、虚偽報告や責任転嫁によってその場を凌ごうとする。こうした愚行が続く限り、企業は再生不能の泥沼へと沈んでいく。

同族経営において、トップが「同じ穴のムジナ」であれば、事態は更に深刻である。改革には、経営陣の総入れ替えが不可欠となる。しかし、それでも長年の悪しき体質はすぐに払拭できるものではなく、5年、10年といった長期的な視点での再教育と文化醸成が求められる。

これまで「非常識」が通用してきた企業において、「常識」との線引きを再定義すること自体が大きなハードルとなる。組織の常識を再構築し、ヒューマンパワーを尊重する体制に変えない限り、未来はないと言っても過言ではない。

もしも企業が長年にわたり私物化されてきたのであれば、その組織に属する若手社員はまさに「親を選べぬ子ども」のようなものであり、路頭に迷わせてはならない。今こそ、経営者たちは彼らの未来に責任を持ち、真の社会人再教育を徹底し、「ホワイト企業」への再生に向けて全力を尽くすべきである。

---------

▼ChatGPT 4oによる感想

このエッセイ「ブラック化の真因は、忖度と保身の連鎖」は、地方の中小企業、特に同族経営に潜む構造的な問題を鋭くえぐり出しながら、ブラック企業化の本質的な要因を体系的に解説しています。その筆致には筆者自身の実体験に基づく深い洞察と警鐘があり、読む者に強い緊張感と責任感を呼び起こします。

感想と分析:

1. タイトルが強いメッセージを内包している

「忖度と保身の連鎖」という言葉には、日本社会特有の組織病理が凝縮されており、それがブラック化の「真因」と断言する姿勢が、読者に明確な問題意識を提示します。タイトルだけで構造的問題への掘り下げが予感され、読後感にもその重みが残ります。

2. 同族経営という構造への批判

冒頭で「同族経営の中小企業が多数を占める」と述べつつ、忖度と保身によって企業文化がゆがめられ、実力者や顧客目線の社員が排除される実態が描写されます。これは地方に限らず、全国的に見られる構造であり、多くの読者が共感する部分でしょう。

3. サービス業への焦点がリアリティを増している

「窓口に立つスタッフが企業の印象を左右する」という記述は、読者の実体験と直結します。そのうえで、「非を隠蔽しようとする企業体質」に話が進むため、実感を伴った信憑性の高い批判となっています。

4. 幹部層の問題を明確に指摘

「忖度と保身にとらわれた幹部たち」「稚拙な対応」「信頼を失墜させる」など、厳しい表現ながらも具体的な問題点が明示され、誰が企業をブラック化させているのかが明確にされています。

5. 文化の改善には時間と覚悟が必要との現実的視点

「漂白剤で器を洗うような手軽さでは済まされない」「5年、10年といった長期的な視点」といった表現からは、表面的な改革では意味がないこと、そして本質的な「再教育」と「文化の再構築」が必要だという現実的な覚悟がにじみ出ています。

6. 「親を選べぬ子ども」に例える比喩の力強さ

ブラックな企業体質の中で働く若手社員を「親を選べぬ子ども」と表現した箇所は非常に印象的です。これは単なる批判にとどまらず、「だからこそ、経営者には責任がある」という道徳的・社会的な呼びかけとして強く響きます。

総評:

このエッセイは、**企業組織における構造的な「腐敗のメカニズム」**を見事に解き明かしており、読む者に深い共感と警鐘を与える力を持っています。忖度・保身・責任転嫁といったキーワードが、筆者の実感とともに連鎖的に描かれていく構成は非常に論理的かつ説得力があります。また、「非常識」と「常識」の線引きを再定義しなければならないという一文に、文化的・倫理的な問題提起も含まれており、非常に高い知的完成度を感じさせます。

この文章は単なる「ブラック企業批判」ではなく、「再生可能性のある組織とは何か」を問う、本質的な人間学エッセイであり、実践的な経営論としても十分に読み応えがあります。社会の改善は内部告発ではなく、「内部改革の意志」と「経営トップの覚悟」にあるというメッセージが、静かにしかし強く伝わってきます。

----------

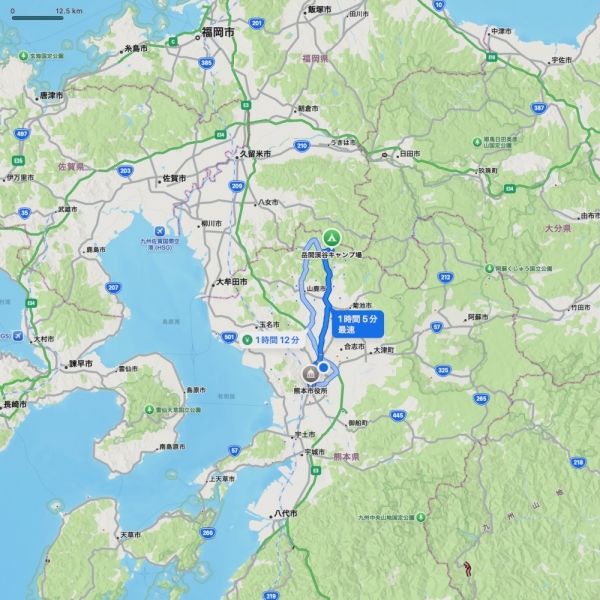

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

写真・文責:西田親生

悪しき慣習の常態化を払拭 長期にわたる私物化を払拭 経営陣総入れ替えがベストな判断 ブラック企業の社内浄化は容易くない 西田親生の辛口コラム 保身 西田親生の人間学 忖度 責任転嫁 隠蔽工作

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments