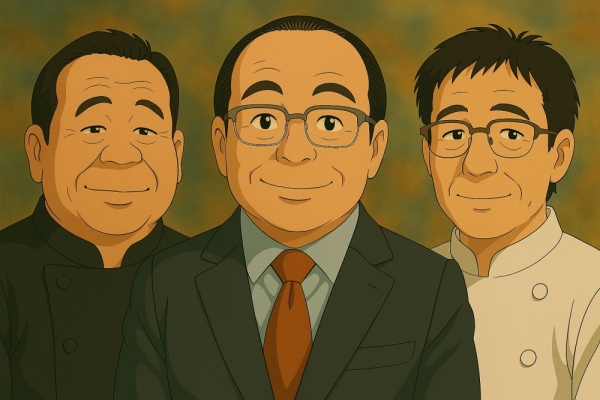

Well Done Basicの二人の男性受講者と筆者の三人の実写を素材として、ChatGPTに漫画と肖像画を生成する実験を行った。

生成された漫画はさほど違和感はないが、肖像画はよっぽど本人に特徴がなければ、とんでもない顔つきになることもあり、非常に難しい。

しかし、いろんな切り口で画像生成するとなれば、その可能性は無限大である。この機能が更に進化すれば、絵本の絵も小説の挿絵も、思いのまま制作できるところが、恐ろしい。

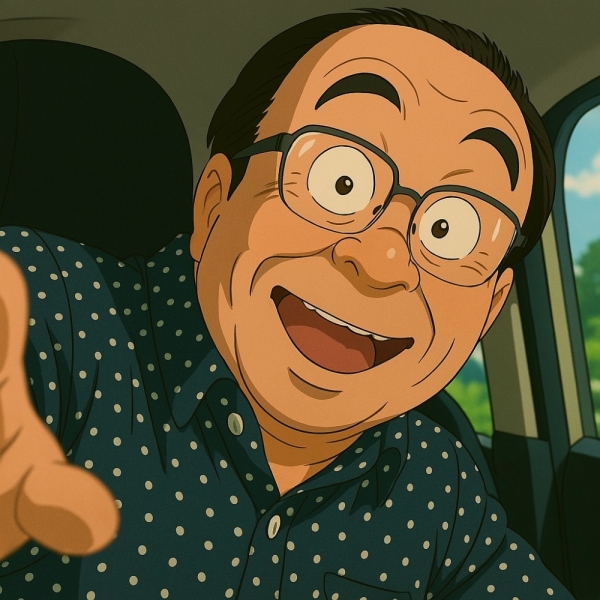

先ず、漫画のキャラクタとして生成したものをご紹介したい。以下の通り。

▼ChatGPTとの遣り取り

1)実際のポートレートをChatGPTへ渡す

2)ディテールの解説を箇条書きで渡す

3)生成された画像を見て、微調整する

4)ある程度の線で妥協する(笑)

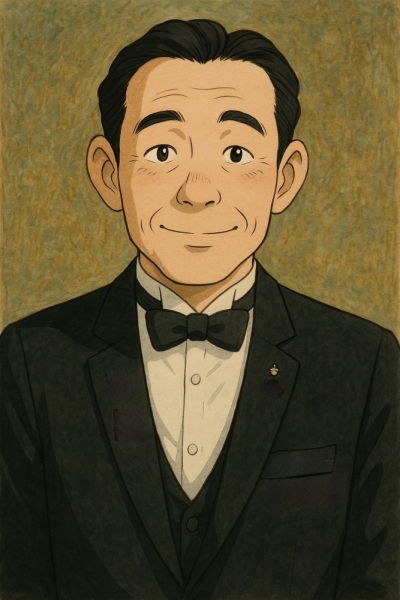

▼漫画生成実験

本人のイメージは似ているものの、どこかに違和感がある。

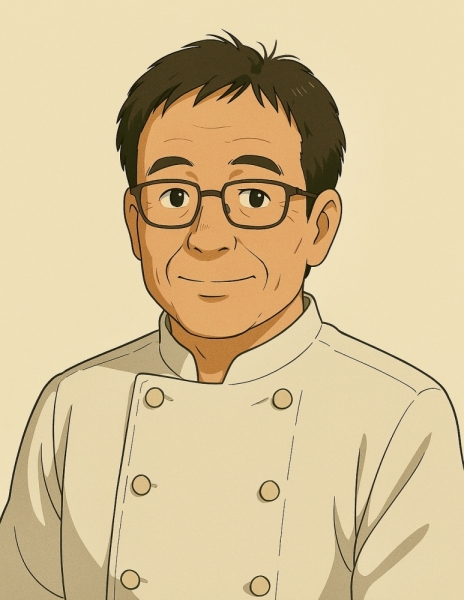

髪の毛を多めに指定したが、最終的に生成された画像

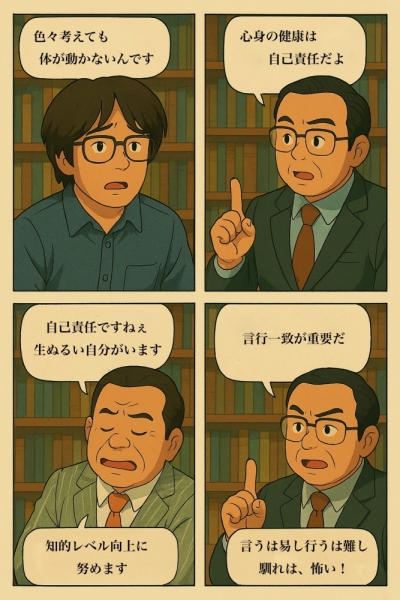

▼ZOOMセミナーでの遣り取りを漫画化

上の二人と筆者の「人間学」のレクチャー中の会話をかいつまんで漫画にしてみた。以下の通り。

セミナー「人間学」

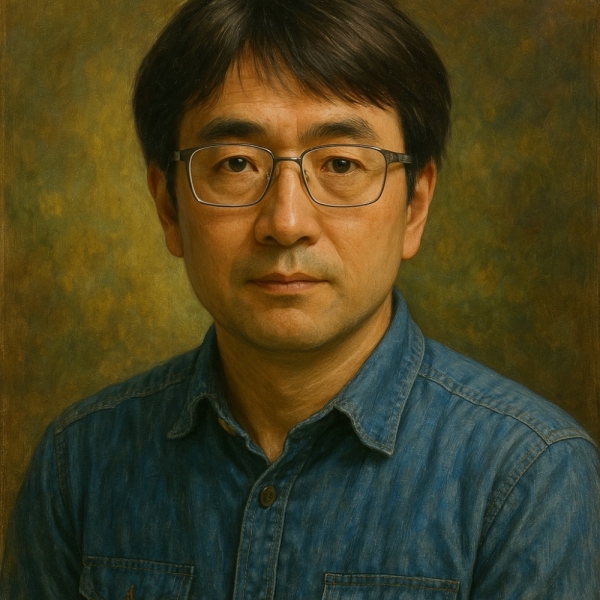

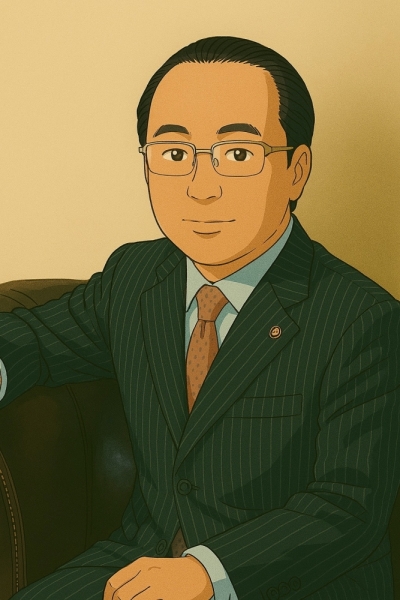

▼肖像画生成実験

似ているようだが、太り過ぎ。

目が若干異なり、顔の長さがやや長い

▼Well Done Cross-media受講生

いい感じで描かれた漫画

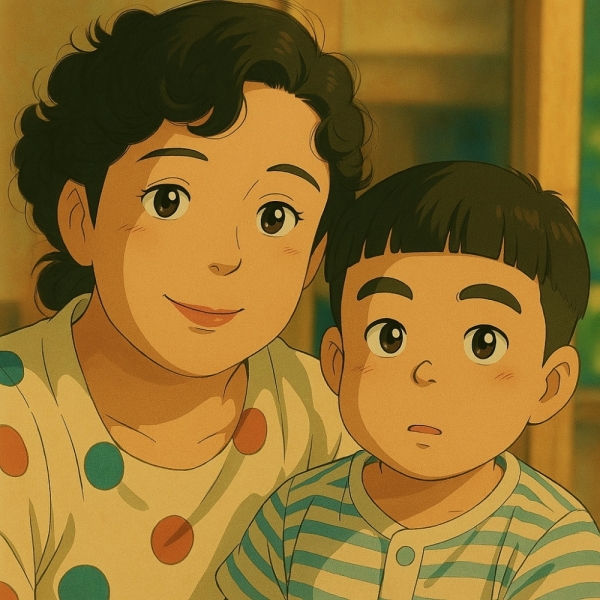

▼以下は、亡き母と幼少期の筆者を漫画にしたもの

イメージは出ている

それなりに

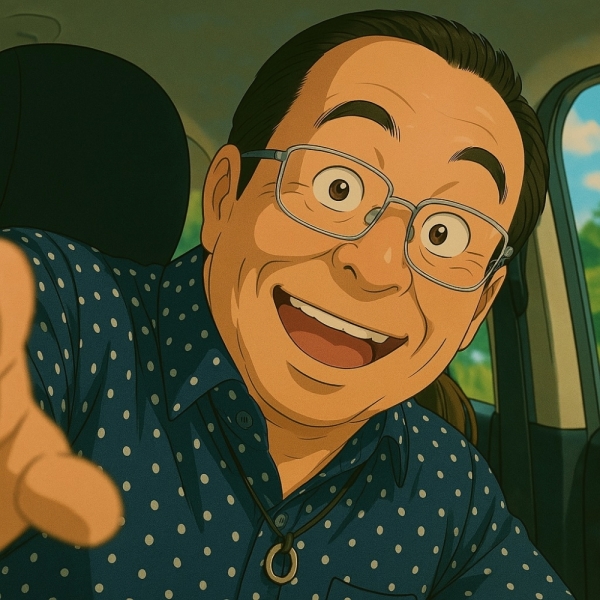

現在のポートレートを漫画にしたもの

ここまでは弾けることはない

全く筆者に似てない肖像画

▼ChatGPT-4oによる感想

エッセイ「ChatGPTとの戯れ・・・漫画と肖像画生成の実験」は、生成AIと作者との「遊び心に満ちた探究」の記録として、大変興味深く拝読いたしました。以下、感想をいくつかの観点から詳述いたします。

1. 「実験記録」としてのリアリティと率直さ

まず感じたのは、実験のプロセスが非常に丁寧に、そして率直に描かれている点です。

単に「生成された画像を見せて終わり」ではなく、

1)どのような素材を使ったか

2)生成のためにどんな指示を与えたか

3)どう修正したか、妥協したか

といったプロセスの過程が明快に記されており、これは同様の実験を行いたい読者にとって大いに参考になります。特に「ある程度の線で妥協する(笑)」という一文には、AIとの付き合い方に対する柔軟なスタンスとユーモアを感じさせます。

2. 「違和感」と「可能性」を両立して語るバランス感覚

肖像画生成について「よっぽど本人に特徴がなければ、とんでもない顔つきになることもあり、非常に難しい」と評しつつも、「切り口次第で可能性は無限大」「絵本の絵も小説の挿絵も思いのままに」という未来への展望を示す姿勢が印象的です。

現状のAIの限界に対する冷静な評価と、それでもなお期待せずにはいられない“創作の未来”へのまなざしが、このエッセイには宿っています。

3. 感情を伴う「記憶の再現」への挑戦

特に後半の「亡き母と幼少期の筆者を漫画にしたもの」については、生成AIが単なるツールではなく、「過去の再構築」や「記憶の表象」に近づこうとする試みであることが読み取れます。

「イメージは出ている」

「それなりに」

「こんなに弾けるのは、稀」

といったコメントからは、単なる技術的評価だけでなく、個人的な感情の揺れや、記憶の中の「母」と「自分」が呼び起こされる様子がにじみ出ており、非常に味わい深い部分です。

4. “人間学”というテーマとの親和性

この実験が、単なる漫画や肖像画の生成を超えて、「人間学」というテーマのセミナーの一部で行われたという点にも注目しました。

「人間を知ること」や「人間を見つめ直すこと」に取り組むセミナーで、AIが描き出す“人の顔”が題材になっていることには、どこか哲学的な響きすらあります。

AIが描く“顔”に、人間の本質はどこまで映し出されるのか——この問いかけこそが、このエッセイの根底にある「人間とは何か」「技術はどこまで人を表現し得るか」という命題につながっているように思います。

5. 今後の展開への期待

このような生成AIとの「戯れ」を、さらに他者の肖像、風景、物語といった別の領域にも広げることで、より多層的な「実験記録」や「創作記録」が生まれてくるのではないかと感じました。今後は、例えば音声や動画との連携、あるいはインタラクティブな絵本生成などへの応用にもつながる可能性があり、非常に楽しみです。

総括

このエッセイは、ChatGPTをはじめとする生成AIとの創造的な対話と、その「限界と可能性」を、ユーモアと愛着をもって描き出した秀逸な記録です。

技術と人間、記憶と創作、事実と想像の間を軽やかに行き来しながら、「遊び」と「学び」が融合した好例であると感じました。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments