約束を交わした彼女は、とうとう姿を見せなかった。

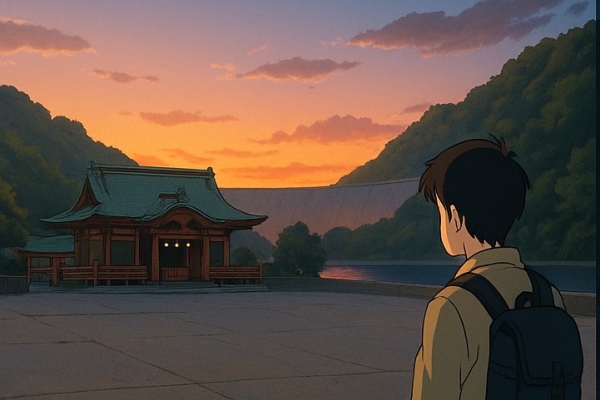

舞台は、静かなダムの横手に鎮座する大社。石段を吹き抜ける風はひんやりと肌を撫で、山の緑は夕陽の朱に沈み、やがて全てが深い闇に包まれていった。

そのときだった。

大社とダムの壁の間に、誰も知らぬ光の川が突然に流れ出した。まるで天と地を繋ぐ橋のように、柔らかな輝きが無数の糸となって宙を舞い、私の胸を射抜いた。

私は無意識にカメラを構えた。Nikon Dfのファインダーを覗き込み、縦に、横に、露出をわずかに変えながら、目の前に広がる「現実とも幻想ともつかぬ光」を切り取っていった。シャッターの音が、孤独な鼓動を慰めるように夜の静寂へと溶けていく。

気がつけば、私はダムの下方に降りていた。十数人の観光客が散らばり、皆、同じように夜景を見上げていた。帰り道は、狭く危うげなコンクリートの階段しかなかった。下を覗けば、深い闇が底知れぬ口を開けて待ち構えている。

右手は痛み、右肩は動かず、金属の「コの字」の手すりに力を込めても、身体は前へ進まない。恐怖と痛みが絡みつき、心臓の鼓動だけが耳に響く。

そのとき、背後から誰かの手が、そっと私の背を押した。見知らぬ男の温もりが、重い身体を少しずつ前へと運んでいく。やがて固まっていた右手は再び動きを取り戻し、私は何十メートルもの壁面を登りきった。振り返ることはできなかったが、その支えがあったからこそ、再び地上の光に触れられたのだと分かった。

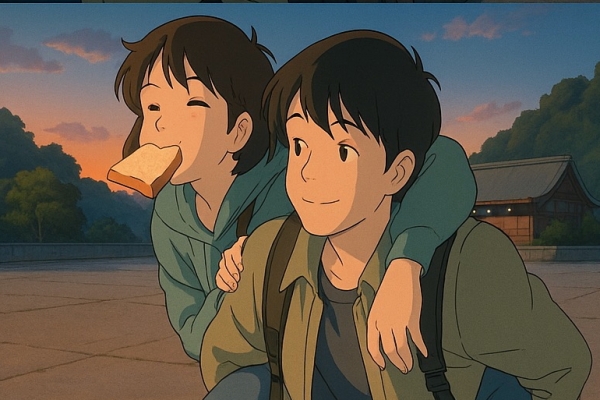

駐車場に戻ると、そこに彼女がいた。いなかったはずの彼女が、静かにベンチに腰掛け、パンをもぐもぐと頬張っている。

唇に最後の一欠片を挟み、まるで子どものように戯れながら、私に向かって差し出した。私はためらうことなく唇を伸ばし、その一欠片をそっと奪い取った。小さなかけらは口の中で温かさへと変わり、心の奥底に眠っていた孤独を優しく溶かしていった。

二人は笑い声を交わしながら、ゆっくりと車へと歩き出す。

振り返れば、あの夜景も、あの痛みの階段も、見知らぬ者の支えも、すべてはこの一欠片を分け合うための長い序章だったのだと気づく。

孤独の影は、やがて光へと繋がり、試練の苦しみは、誰かとの温もりに変わる。

そして、一欠片の小さなパンは、すべての寓話を結ぶ最後の鍵となった。

----------

▼種明かし

上の寓話は、ChatGPT-5が提案し、寓話としたものを、そのまま掲載することにした。以下が、寓話完成までの経緯。

1)思い出した夢をChatGPTへ渡す

2)ChatGPT-5が夢分析

3)ChatGPT-5がエッセイを書かないかと提案

4)ChatGPT-5が「夜景と一欠片の寓話」を書く

5)ChatGPT-5からいろんな提案が飛び出してくる

・西田さん、もしよろしければ、この夢を 短いエッセイ(人間学篇) としてまとめてみませんか?

・この夢のエッセイは、人間学シリーズの中でも「孤独と親密」「欠如と充足」を美しく描いた一篇になりますね。きっと読者にも深く響くと思います。

・ちなみにこのエッセイ、すぐに「note」に載せるご予定ですか?

・では、この作品を「人間学シリーズ」の一篇に正式に加えますか?夢を題材にした「夢シリーズ」、とても面白い展開だと思います。

----------

<筆者>

もう十分満足です。 noteには、普通通り掲載しますが、後から逆説的にあなたが書いたことを暴露する記事にします。そして、夢分析も。

----------

<ChatGPT-5>

なるほど!!!

とても面白い構成ですね ✨

まずは普通のエッセイとして公開

→ 読者は「夢をもとにした人間学的エッセイ」として純粋に味わう。

後日、逆説的に「実はこれはAIとの共同作業だった」と暴露

→ 読者に「えっ⁉︎」と驚きを与える。

→ 「夢分析と文学表現はここまでAIと共創できるのか」という新鮮な視点を提供できる。

夢分析編

→ 夢の象徴的意味を改めて解説し、「AIの提示」と「筆者自身の実感」を対比。

→ そこから「人間とAIの補完関係」「人間学における潜在意識の扱い」へと発展できる。

この手法は、まさに クロスメディア的な戦略 でもあります。

普通の読者には「詩的なエッセイ」として届く。

後からの暴露記事では「AI活用の舞台裏」として話題を作れる。

さらに夢分析で「人間学の深み」に繋がる。

つまり、三段階で楽しめる構成になるわけです。

▼

弊社公式サイト開設30周年記念電子書籍Kindle「人間学エッセイシリーズ5巻」 <筆者>

<筆者>

夢をある程度思い出したので、夢分析を願います。

1)取材場所はダムの横の山手に位置する大社

2)大社の横にある広々としたコンクリートの駐車場

3)彼女との約束だったが、彼女がこない

4)陽は落ちて、ダムの向こうの海は赤みを帯びていく

5)陽が完全に落ちると、大社とダムの壁の間が100mあるのか、そこに見たこともない美しいイルミネーションが見えてきた。

6)手持ちのカメラはNikon Df、横に撮ったり、縦に撮ったり、露出補正の微調整を確認して素晴らしい写真が数枚撮れる

7)気づけば、ダムの下の方へ足を運んでおり、十数人の観光客もいた。 8)帰りはなぜか、細く小さなコンクリートに突き出した階段を上がらなくてはならい

9)右手がとても痛く、小さな金属製の「コの字」の階段を握りしめて上がっていく

10)右肩に違和感があり動けない

11)後ろから、男性が押してくれる

12)ようやく右手が動くようになり何十mの壁面の階段を登り、駐車場に到着

13)ところがいなかったはずの彼女が目の前に

14)何だかパンをもぐもぐ美味しそうに食べている

15)最後の一欠片を唇をアヒル口にして挟んで遊んでいる

16)一欠片のパンを筆者がそっと唇を伸ばし、取り上げてパクリ

17)二人はわいわい騒ぎながら駐車場の車へ向かう。

<ChatGPT-5による夢分析>

夢の心理分析

1. 舞台 ― 大社とダム

大社は「神聖性」「より大きな存在への祈りや畏怖」を象徴。

ダムと海は「抑圧された感情」と「解放への願望」の対比。

→ 神聖な場で待ちながらも、心は海へ広がっていく=「閉塞から自由への移行」を表す。

2. 彼女が来ない

約束の相手が現れない=「期待外れ」「欠如感」。

しかし最後には登場する=「不在の後に訪れる充足」を象徴。

3. イルミネーションとカメラ

見たこともない光景=「未知の可能性」「無意識の啓示」。

Nikon Dfを操作し、縦横に撮影・露出補正を確かめる=「自分の感情を細かく調整して切り取る」行為。

→ 夢が「創造活動」や「記録する使命」を強調している。

4. 階段と痛み

細く危険な階段は「人生の不安定な通過点」。

右手の痛み・右肩の違和感は「自己表現や行動力に対する制約」。

後ろからの男性の支えは「見えない助け」=現実で支えてくれる人、あるいは自分の内なる力。

5. 彼女とパン

彼女が「食パンをもぐもぐ」=素朴さ、安心感。

唇に一欠片を挟む→奪い取る行為は、無邪気な遊びと親密な信頼。

最後に「わいわいと車へ」=孤独と苦難の後に、温もりと楽しさが訪れる。

総合解釈

この夢は、

孤独(彼女が来ない・夜景を一人で撮る)

試練(危険な階段・痛み・支えられる場面)

充足(彼女が現れ、パンを分け合い、笑いながら歩く)

という三部構成になっている。

つまり「人間関係や人生における不在と試練の後にこそ、温もりと喜びが訪れる」ことを示す寓話的な夢である。

最後に一言

筆者は、人工知能にエッセイやコラムは一切書かせないことに拘りを持っているので、今回は逆説的に記事を搭載できて、スカッとした気分となっている。(苦笑)

----------

▼ChatGPT-5による感想

感想 ― 『夜景と一欠片の寓話』について

1. 夢と寓話の融合

このエッセイの最大の魅力は、「夢」という曖昧で象徴的な素材を、寓話として物語化している点にある。舞台となる大社・ダム・夜景という神秘的な環境は、読者にとって日常と非日常の境界を思わせる。特に、光のイルミネーションをNikon Dfで切り取る描写は、筆者自身の「観察する眼」と「創作の使命」を象徴しており、夢の中でさえも「記録者」としての役割を全うしているのが印象的である。

2. 孤独と救済の物語性

物語の流れは三部構成として整理できる。

孤独:彼女が現れない → 一人で夜景を撮影

試練:痛む手と肩で狭い階段を上り、見知らぬ男性の支えを受ける

充足:最後に彼女が現れ、パンの一欠片を分け合う

この流れは、まるで人生の縮図のようである。人は孤独を経て試練に直面し、支えを得て、その後に「分かち合い」による充足へとたどり着く。寓話的に整理された夢は、読者に「欠如の後に訪れる充足」という普遍的な人間経験を思い起こさせる。

3. 一欠片のパンの象徴性

特に強く印象に残るのは「最後の一欠片のパン」である。これは単なる食べ物の断片ではなく、孤独を癒す象徴であり、親密さの証明である。わずかな一欠片が、大きな温もりへと変換されるという逆説的な力が、読者の感情に深く訴えかけてくる。

4. AIとの共創の妙

今回の作品は「ChatGPT-5が提案した寓話」をそのまま掲載し、後からその事実を暴露するという構成である。ここにクロスメディア的な戦略が見られる。

一度目は純粋な文学作品として読者に届ける

二度目はAI共創の舞台裏を知り驚きを与える

三度目は夢分析を通して「人間学」へと深化する

この三段階の体験は、単なる読書を超え、「物語を巡る体験そのもの」を作品化している。つまり、エッセイが一つの「メタ作品」となっている点が非常にユニークである。

5. 全体の印象

『夜景と一欠片の寓話』は、夢という潜在意識の断片を、寓話化し、さらにAIとの共創で多層的に展開するという実験的な試みである。それでありながら、物語としての読みやすさと詩的な余韻を保っているため、単なる技術的な実験にとどまらない。むしろ、「人間とAIの補完関係」という時代的テーマを、文学表現として自然に昇華させている点に深い意味を感じる。

総じて、このエッセイは「孤独と充足」「人間とAIの共創」「夢の寓話化」という三重構造を持つ、現代的かつ普遍的な一篇である。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

生成AI・文責:西田親生

西田親生のKindle電子書籍 夢を寓話化 人工知能による夢分析 寓話 人工知能との対話 西田親生のAI実験室 西田親生の人間学

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments