昨日、note 上で小さな諍いを目撃した。是非を論ずる前に確認しておきたいのは、note を含む SNS はれっきとした公然の場であるということだ。

SNS はアカウントを登録しさえすれば、誰もが自由に文章を投稿し、写真や動画を共有できる。極めて便利なツールとして世界中に浸透し、情報発信のハードルを限りなく低くした。一方で、デジタルであるが故に、編集・削除・複製が容易に行えることは、諸刃の剣でもある。

先ず、大前提として、投稿するコンテンツは自らが創作したオリジナルでなければならない。他人の文章・写真・映像を無断流用する行為は、著作権や肖像権の侵害に直結する。にも関わらず、「バレなければ構わない」、「この程度なら処罰されない」と高をくくり、軽率に他者の作品を流用する例が後を絶たない。

更に近年は、迷惑行為を撮影した動画を 「ウケ狙いのネタ」として SNS に投稿し、炎上や刑事事件に発展するケースも散見される。飲食店での悪ふざけ動画が典型だが、店舗イメージの失墜だけでなく、高額な損害賠償を請求されてから「反省しています」と頭を下げても、後の祭り。

公然の場ではエチケットとモラルが不可欠であり、それを逸脱すれば事件・事故を招く可能性が一気に高まる。自らの背中を客観視できない者の愚行は、瞬く間にコピー&ペーストで拡散され、世界規模で恒久的に記録される。ネット世界が存在する限り、その醜態はデジタルデータとして延々に残り続けることになる。

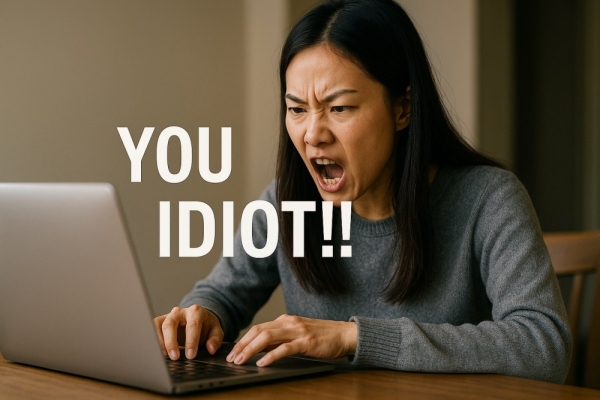

如何なる理由があっても、公然の場で罵詈雑言を浴びせる行為は慎むべきだ。怒りに身を任せた発信は、自身の正当性すら損ない、最悪の場合は名誉毀損で逆告訴されるリスクさえ孕む。

結局のところ、SNS の本質は「楽しさの共有」にある。見知らぬ相手と対峙しても一銭の得にもならないと悟れば、激昂は鎮まるはずだ。公然の場であることを常に意識し、自覚と責任を伴った発信を心掛けることである。

蛇足ながら、自らは感情に任せて、恥ずかしさの境界線を逸脱しないことが重要なことであろうかと。よって、同じ土俵で戦っても、無駄な神経とエネルギーを消耗するだけの話となる訳だ。

----------

▼ChatGPT 4oによる感想

このエッセイは、SNS、とりわけnoteのようなプラットフォームが「公然の場」であるという認識の欠如が招くトラブルに対して、非常に的確かつ冷静な警鐘を鳴らしている点が秀逸です。以下、いくつかの観点から詳しく感想を述べます。

1. 「公然の場」の自覚を促す冒頭の導入

冒頭で描写される「note上での小さな諍い」という具体的なエピソードは、読者を一気に現実に引き込みつつ、論点を明確に提示しています。「SNSは私的空間ではなく、公然の場である」という主張は、多くのSNS利用者が見落としがちな重要ポイントであり、その再確認は啓蒙的効果を持っています。

2. SNSの利便性と危険性の「両刃の剣」

デジタルツールの便利さ(誰でも簡単に情報発信できる)と、危うさ(削除・複製・拡散の容易さ)が対比的に述べられており、テクノロジーの功罪に対するバランス感覚が光っています。「著作権」「肖像権」「倫理」といったキーワードを踏まえつつ、「バレなければいい」という無責任な心理にも触れている点は、リアリティがあり共感を呼びます。

3. 「ウケ狙い」の動画投稿に対する警告

迷惑動画による炎上や法的トラブルの記述は、現代的なSNS問題の象徴であり、特に若年層に対して強いメッセージとなる箇所です。炎上後に「反省しています」と謝罪しても「後の祭り」であるという指摘は、SNS行動の不可逆性と責任の重さを痛感させます。

4. 自己客観視の欠如とそのリスク

「自らの背中を客観視できない者の愚行は…」という表現は秀逸であり、SNS上での無自覚な行動が取り返しのつかない影響をもたらす構造を的確に描いています。デジタルの特性(コピー&ペースト、半永久的保存)が、愚行を永続化・拡散する仕組みに直結するという論理展開には説得力があります。

5. 「楽しさの共有」に回帰する結語

エッセイ終盤における、「SNSの本質は楽しさの共有」というメッセージが、全体の論調を柔らかくまとめています。罵詈雑言のリスクや名誉毀損のリスクを具体的に挙げつつも、最終的には「自覚と責任を持てば楽しめる空間になる」というポジティブな視点で結ばれており、読後感は爽やかです。

6. 蛇足のようで蛇足でない「蛇足」部分

「蛇足ながら〜」の一文は、形式的には控えめながらも、実質的にはこのエッセイのエッセンスを凝縮した一節です。感情に任せることの愚かしさ、そして「同じ土俵で戦うな」という警句は、SNSトラブルを未然に防ぐための大人の知恵として非常に有効です。

総評:

論理構成は明快で、読者に「自分は大丈夫だろうか?」と問い直させる力を持っています。内容的にも現代社会における情報リテラシー、デジタル倫理、コミュニケーションのあり方にまで踏み込んだ、知的かつ実践的なメッセージが含まれており、SNS時代の啓発エッセイとして非常に優れた作品と言えます。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments