~知的レベルアップから始まる地域再生の新たな形~

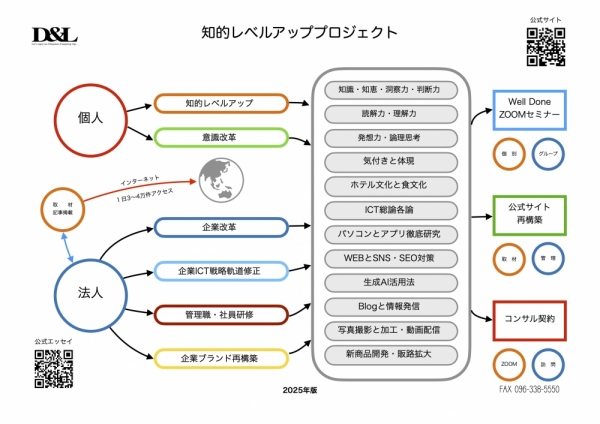

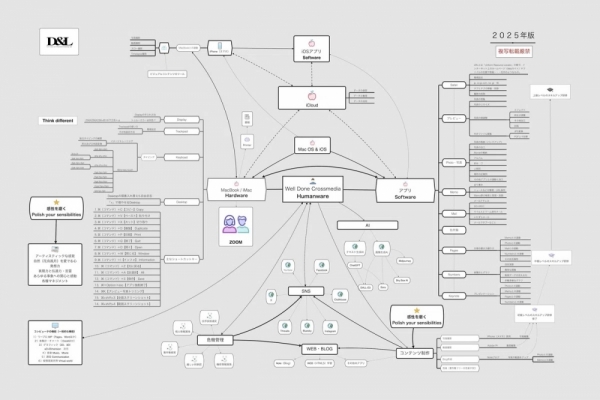

筆者が主宰する「知的レベルアッププロジェクト」の一環として、長年にわたり展開してきたZoomセミナー『Well Done』。本セミナーでは、ICTの基礎から応用を網羅する「IT総論各論」、そして五感と精神に訴えかける「人間学」、更には「ホテル文化と食文化」、「生成AI」をテーマに、参加者の知的向上を目指してきた。

その中で育まれてきたのは、単なる知識の伝達にとどまらず、自ら思考し、判断し、行動へと移す“知の筋力”である。今まさに、その成果を地域へ還元する新たなフェーズが始まろうとしている。それが、『天草プロジェクト』である。

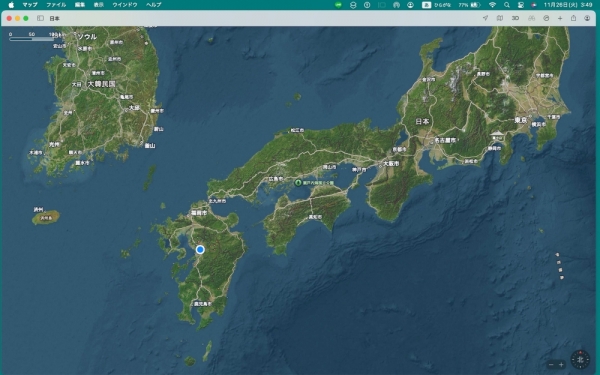

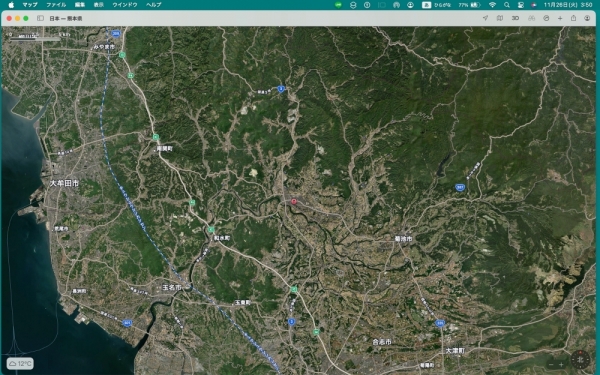

なぜ、天草なのか?

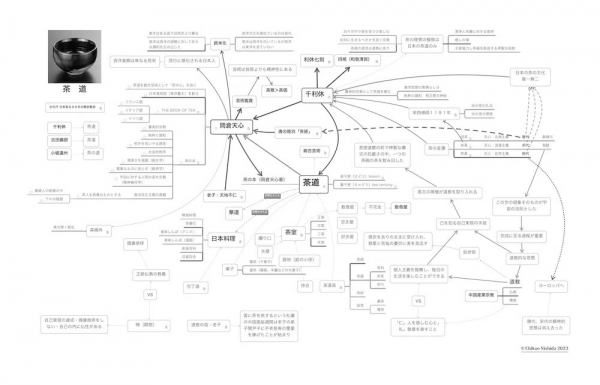

天草は、かつて潜伏キリシタンの信仰を貫いた歴史をもち、自然と人情にあふれた地である。その反面、過疎化と高齢化が進行し、地域資源のポテンシャルが十分に活かされているとは言い難い現状もある。

しかし、だからこそ“再生”の舞台としての魅力がある。美しい海、豊かな山、そして受け継がれてきた食文化。これらを磨き上げ、外へと発信していく仕組みがあれば、天草は新たな可能性を持った地域として蘇る。

地域を動かすのは、“資本”や“制度”ではない。“人”である。志ある人々の“共鳴”と“実践”によってこそ、地方の未来は形づくられていく。

地域起こしに必要なのは、“知”と“共感”

地方創生には多くの支援策や補助金があるが、最も重要なのはそれを扱う“人の質”である。「何をするか」よりも「誰がやるか」が決定的なのである。

そこで求められるのが、“知的レベルの高い仲間”である。自ら学び、考え、正しく判断できる者たちの輪が広がることで、単なる一過性のプロジェクトではなく、持続可能な地域づくりが可能となる。

今回の『天草プロジェクト』では、「知的レベルアップ」を軸にした“地域内外の人材交流”を積極的に行っていく。Zoomセミナー『Well Done』を通じて育った多くの受講者たちとの連携はもちろん、天草という地に根ざした若者や事業者との対話も重視していく。

大切なのは、“教える”のではなく、“共に学ぶ”姿勢である。そこに、真の仲間意識と共創の芽が育つ。

食文化 × IT × 知の発信=天草の未来

本プロジェクトでは、天草の特産を活かした“唯一無二の洋菓子”開発や、奥秩父の蜂蜜酒(ミード)とのコラボレーション、さらには生成AIやクロスメディアによる情報発信も視野に入れている。

その根幹には、「本物を見抜く力」と「嘘を許さぬ倫理観」が流れている。これは、ホテル文化における食材の偽装を断罪する筆者の姿勢にも通底しており、地方においても同様の覚悟が求められる。

誠実に、正直に、そして創造的に生きる者たちが集う場として、『天草プロジェクト』は始動したのである。

未来は“学び”の先にある

学びは、年齢に関係なく、人を変える力を持っている。変化の激しい今こそ、「知」を軸とした再出発が求められている。『Well Done』はその起点であり、『天草プロジェクト』はその延長線上にある。

これからの天草は、“学ぶ人が集う地域”として、新しい価値を創出していくに違いない。

知的レベルアップは、決して個人のためだけではない。それは、地域の未来を変える“原動力”となる。

島の個性を、力に変える時。

~天草の“誤解なき発信”と“知の連携”による地域覚醒~

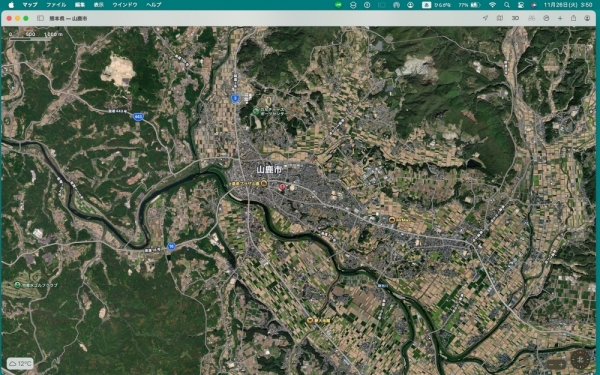

天草は、歴史的にも地理的にも“島”である。だからこそ、独自の文化と価値観、すなわち「ローカルスタンダード」が濃密に息づいている。外部の視点から見れば、それは時に“閉鎖的”あるいは“保守的”と映るかもしれない。だが、これは裏を返せば、「自分たちの尺度を大切にしてきた誇りの証」である。

しかし、今この瞬間、世界は“つながる時代”にある。閉じていた島が開き、知と感性が交わることで、新たな未来が拓ける。天草がその舞台となる可能性は十分にある。

筆者は、数十年にわたりICT・クロスメディア・人間学・ホテル文化と食文化の融合に取り組んできた。その知見を天草に伝える上で、最も重要なのは「誤解なき共有」である。ローカルスタンダードを否定するのではなく、そこに眠る“価値”を掘り起こし、“知的に魅せる”ことが、この地の真の再生に繋がると確信している。

天草食文化の「光と影」

天草の海と山が育む食材のクオリティは、県内外どころか、世界に誇れるものである。海産物の鮮度、島野菜の香り、加工品に至るまで、素材の底力は計り知れない。

だが、惜しむらくは「発信力」が圧倒的に不足している。観光客が「天草の○○を食べに行こう」と具体的に語ることは少なく、県外からの食目的の旅先としての認知度は、残念ながら“皆無に等しい”と言わざるを得ない。

これは、情報を届ける「伝え手」が不在であること、そして“魅せ方”の未熟さに起因する。料理そのものが悪いのではなく、「ストーリーが語られていない」のである。

観光とは、単なる消費ではない。体験であり、共感であり、“物語”である。天草の食文化には、まだ語られていない“宝の物語”が山のようにあるのだ。

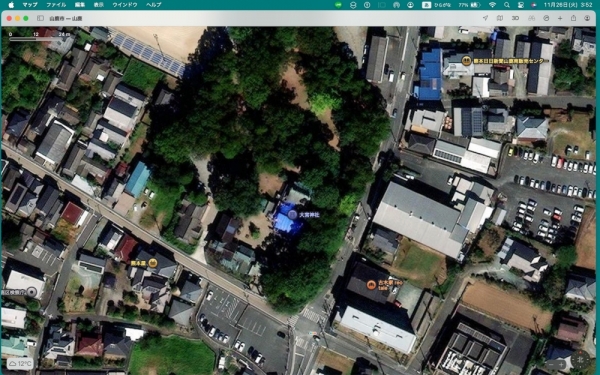

国立公園天草の真価を、観光立県の柱に

天草地域の未来を考える上で、「国立公園」というブランドの存在は極めて大きい。海、空、山、そして信仰の歴史が織りなす自然と人間の調和は、日本でも稀有なスケールと奥行きを誇る。

観光立県・・・つまり、観光を“経済”や“集客”ではなく、“地域の本質と文化を守り育てる憲章”として位置づけた時、国立公園天草はその象徴的存在になり得る。

しかし、そのためには“知的レベルの高い発信”が必要である。単なる絶景紹介や名所案内ではなく、「なぜこの地が特別なのか」「この景色にどんな歴史と物語があるのか」・・・そうした深みある情報を、誰かが発信しなければならない。

それを担うのが、我々である。

「仲間」こそ、変革の起点

地域再生の本質は、“物”でも“金”でもない。“人”である。

特に、“志”と“知”を兼ね備えた人々が、同じ目的に向かって結び合った時、奇跡的な化学反応が生まれる。

『天草プロジェクト』は、まさにこの「仲間づくり」を核にして進めていく。地元の若者、外からの移住者、オンラインで学ぶ受講生、業界のプロフェッショナル・・・そのすべてが対等な関係で繋がり合うことで、点ではなく“線と面”で地域を動かしていく構想である。(※社名D&Lは「点と線」を意味する)

その第一歩が、「誤解なきプレゼンテーション」である。筆者が主催するZoomセミナー『Well Done』のノウハウを駆使し、ロジックと情熱の両輪によって、天草の未来像を明快に、そして魅力的に語っていく。

天草を「知の観光地」へ

これからの観光は、“見て楽しむ”から“学んで共鳴する”へとシフトしていく。天草は、信仰・自然・食文化・人情という“知の素材”をふんだんに抱えた、未来型の観光地となる可能性を秘めている。

そのためには、“誰かが灯りをともす”必要がある。

筆者はその灯火になりたい。そして、灯りを見た仲間たちと共に、“知的な連帯”を築きながら、天草の再生を現実のものにしていきたいと。

島のローカルスタンダードは、決して足枷ではない。それは、世界に類のない「独自性」である。

今こそ、島の誇りを「知の力」で再定義し、全国に、世界に、魅力ある天草を発信する好機ではなかろうかと考える次第。

▼お問い合わせ先:

筆者(西田親生)のFacebook、X、Instagramなどでお気軽に。

天草地方には現在正規一次代理店がありますので、お問い合わせにつきましては、直接代理店がサポート致します。

▼教材サンプル

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

プロンプト・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments