元々、「茶道」を嗜む人間ではない。随分昔の話だが、「茶道とは何なのか?」と疑問を抱いたことがあった。侘び寂びの世界が凝縮された審美的な宗教観とは何か。また、茶の歴史はどうなっているのか、といったことについて、自宅にある茶道具を見つめながら探求してみることにした。

「茶道」という唯一無二の存在は、中国から渡ってきた茶に由来しているが、なぜ日本でのみ確立され、現在も続いているのだろうか。また、「茶道」がどのようにして日本料理や華道に影響を与えてきたのかを考えるにつれ、その広がりと深みに圧倒されたのであった。

調べてみると、最初に出会ったのは千利休ではなく、「茶道」の世界を英文で書き記し、約100年前にニューヨークで出版した岡倉天心であった。彼は東洋の哲学と芸術の優位性を訴え、その名を冠した『THE BOOK OF TEA』を西洋に向けて発信した。残念ながら、当時の日本は欧米化が盛んな時代であり、岡倉天心のメッセージは注目されずに終わっている。

これまで何度か茶会に招待されたことがあった。申し訳ないが、岡倉天心から学んだこととは異なる世界であり、すべて断ることにした。言葉は悪いが、それらの茶会は自己満足の場であり、上下関係を作り出し、セレブ気取りの催しのように思えたのである。岡倉天心が唱える審美的な宗教観や慈悲、質素なものへの安らぎといった要素は全く見当たらず、貴婦人の部屋を彷彿とさせる装飾や演出ばかりであった。

先日も、3月に行われたある茶会に招待されたが、早速辞退することにした。その後、SNSで写真や記事を見ると、案の定、主催者が自慢話ばかりで、客人どころか、自らが赤毛氈に包まれた板床の中央に座し、満面の笑みを浮かべた写真が、いの一番に掲載されていた。

これは本来の「茶道」であるはずの岡倉天心のメッセージではない。俗に言う「なんちゃって茶道」に過ぎないのである。以前、その主催者に対して岡倉天心について尋ねたことがあったが、彼は全く知らないと答え、驚かされたのである。

中国から渡ってきた茶。唐代の「団茶」、宋代の「抹茶」、そして明代の「煎茶」といった歴史も知らず、さらに「茶道」の原点についても無知な人々が、どうしてこのような茶会を主催するのか、首を傾げてしまう。岡倉天心や『THE BOOK OF TEA』の存在さえ知らないのだから、話にならない。

私を茶会に招待した上述の主催者は、無償で私に取材を頼んだり、自分が主人公となる素敵な写真をたくさん撮ってもらうことを目的としていたようだ。その程度の人物が主催するのだから、「茶道」やその歴史を築いてきた先人たちの「心」を軽んじる行為と思われて仕方ないのである。

岡倉天心については数冊の書籍を読んでいるが、彼自身のことや『THE BOOK OF TEA』を執筆する際にどのような情報を入手し、分析し、練り上げたのかについても知りたくなる。

ちなみに、『THE BOOK OF TEA』は英語のみならず、フランス語、イタリア語、ドイツ語にも翻訳され出版されている。

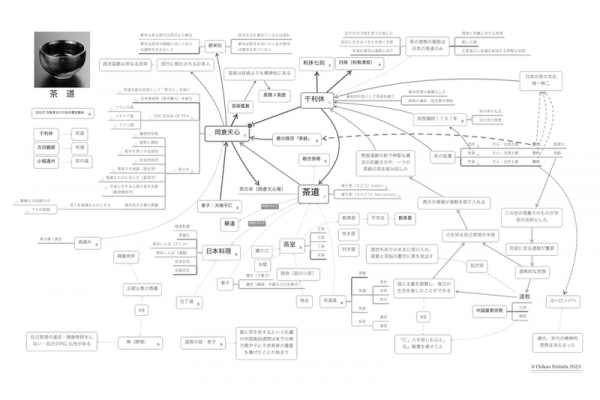

▼西田親生の「茶道分析鳥瞰図」

<複写転載厳禁>

敢えて小さなデータとしてアップしています。

----------

◎ロゼッタストーン公式サイト(since 1995/熊本県第一号WEBサイト)

https://www.dandl.co.jp/

書・図・文責:西田親生

![ロゼッタストーン[異業種交流を軸に、企業の業務合理化及び企業IT戦略サポートいたします]](../img2/rosettastone.png)

Comments